���l������s�����}�C�N���t�B����

��P1�����

������w�@���c���l

�P�D�Ҏ[�������̓��e�Ǝ��^�͈�

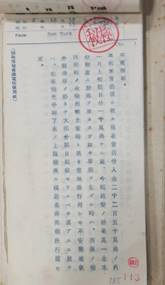

�@��11�������Ƃ��Č��J����̂́A���l������s�N�j�̕Ҏ[�̂��߂̎����ނł���B�����͑�P�\�̂悤�ɑS�̂Ƃ���882�_���m�F����Ă���A���̂����Ҏ[�����Ȃǂ̏��ނ������Ɨ��j�����Ƃ��ĉ��l������́A800�_��ƂȂ�B����6�����߂�̂�������J�����u�Ҏ[�����v��1����4�ɕ��ނ���Ă���475�_�ł���B

��1�\�@������s�j�Ҏ[�������̊T�v

|

���ދL�� |

������ |

�j���_�� |

|

���ދL�� |

������ |

�j���_�� |

|

60-01 |

�Ҏ[����1 |

299 |

|

60-12 |

�����ژ^ |

25 |

|

60-02 |

�Ҏ[����2 |

9 |

|

|

|

|

|

60-03 |

�Ҏ[����3 |

31 |

|

60-13 |

�ʐ^ |

10 |

|

60-04 |

�Ҏ[����4 |

136 |

|

|

|

|

|

|

�@���v |

475 |

|

60-14 |

�����S�j���e1 |

133 |

|

60-05 |

���e1 |

11 |

|

60-15 |

�����S�j���e2 |

36 |

|

60-06 |

���e2 |

8 |

|

60-16 |

�����S�j���e3 |

15 |

|

60-07 |

���e3 |

8 |

|

|

���v |

184 |

|

60-08 |

���e4 |

11 |

|

60-17 |

�Ҏ[����1 |

59 |

|

60-09 |

���e5 |

6 |

|

60-18 |

�Ҏ[����2 |

10 |

|

60-10 |

���e6 |

20 |

|

60-19 |

�Ҏ[����3 |

10 |

|

60-11 |

���e7 |

34 |

|

60-20 |

���̑� |

11 |

|

|

�@���v |

98 |

|

���v |

90 |

|

|

|

|

|

|

���v |

|

882 |

�@���̎����́A���l������s�S�j��Ҏ[����ۂɁA�V��^�������Ҏ[���̍��E�ɂ����ė��p�������̂Ɛ��������B�������A�Ҏ[���̎����ƂȂ��Ă����̂́A���ꂾ���Ɍ���Ȃ��B���ۂɂ́A���łɌ��J����Ă�����̂��܂߂Čo�c�W�̎����𒆐S�ɂ��Ȃ�̓_���̂��̂��Ҏ[�����ƂȂ��Ă����B������w�Ɏ��������ꂽ���A���ׂĂ̎����͓�����s�̏��ޔ��ɔԍ���t���Ď��[����Ă����B�O�\60-12�ɕ��ނ���Ă���u�݊ۂ̓��q�ɓ����ޖژ^�P�|�T�v�ɂ��ƁA�����́u�ۂ̓��q�Ɂv�Ɏ�������Ă�������Ɉ�x���ށE�ژ^�쐬����Ă���A���̕��ޏ��ɏ��˂ɔz�˂���A���Ɏ��[�����ۂɂ��̒I�ԍ������ԍ��Ƃ��ĕt����Ă����B�����̔����J���Ėژ^�Əƍ�����Ǝ����̌��������[����Ă��Ȃ����̂�����A�U�킪�^��ꂽ�B���̂����A��L�u���ޖژ^�v�Ɂ~�t����Ă�����̂́A�����ꂩ�̎����ɔp�����ꂽ�悤�ŁA�ŏI�I�Ɍ��������������Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A���̒I�ԍ��R���̔��ԍ��Ƃ͕ʌn��̔��ԍ����������B���̂������@�`�I�͓�����s����̕��ꍞ�ݎ����ł��������A���̂ق��A�`�G�܂ł̇F����(1)�`(92)��92���̍��v99��������ł������B����99���Ɏ��[����Ă����̂��A�Ҏ[���Ɏ�������Ă����Ɛ��肳��鎑�����������A�����ɂ͏��˂̔z�ˏꏊ�ɑ����č쐬���ꂽ�ژ^�ɋL�ڂ���Ȃ���A���{���m�F�ł��Ȃ��������������݂��Ă����B�V�䎁�͕Ҏ[�ɕK�v�Ȏ��������˂��甲���o���ĕҎ[���Ɏ����o���A�����Ƃ��ė��p���Ă����Ɛ������ꂽ�B���R�̂��ƂȂ���d�v�Ȏ����͕Ҏ[���Ɏ����o����Ă�������A���ꂼ��̂܂Ƃ܂�d���ĕҎ[�����̒��ɏ����ނ�u���Đ������邱�Ƃ��l����ꂽ���A����Ƃ͕ʂɒP�Ƃ̃^�C�g���Ō��n��̎����Q���甲���o���ꂽ���̂��U�����ꂽ���Ƃ���A�����͌��n��̕����A�܂�ۂ̓��q�ɂɔz�˂���Ă����Ƃ��̎����̐����ɖ߂����Ƃ�ڕW�Ɏ����̐������s��ꂽ�B���̌��ʁA��11���Ō��J�����Ҏ[�����́A���n��ւ̕������m���ɂ͍s�����Ȃ����������ƕҎ[�����Ǝ��ɍ쐬���������A����ɐV�䎁�ɐ�s���鐔���ɂ킽���s�j�Ҏ[�ߒ��ō쐬����Ă��������Ȃǂ��傽��\���v�f�ƂȂ��Ă���B�I�Ȏ������܂ނƂ������Ƃł��邪�A��s�̗��j���悭�m��l���̎����I���ɂ́A����Ȃ�̈Ӗ��͂��邾���낤�B

�@�O�̂��߁A���n��ւ̕����Ȃǂ̑[�u�ɂ���ĔN�j�̕Ҏ[��������ʂ̕��ނɈړ����������������ƁA��2�\�̂悤�ɂȂ�B�u�{�X�W�����v�Ƃ��ĕ��ނ���Ă���d����A����A�v�^�A�l�ۏ�A���f�A�w�߁A�ʒB�Ȃǂɉ����āA�u�����W�����v�̂Ȃ��ōs��A���������A�����A����������A�ݎ����A�ɓ��a�Y�����Ȃǂ́A�قڑS�̂��Ҏ[���Ɏ����o����Ă����B���̈���ŁA1�_�A2�_�Ɣ����o���ꂽ���̂�����A�����͌��j���ɕt����Ă����Y�t�ԍ��Ȃǂ���|����ɕ������āA���n��ɕ��ނ�������Ă���B�ǂ̂悤�Ȏ����������o����Ă������ɂ��ẮA���������̋L�^�̈Ӗ������߂āA�t�\�Ƃ��Ė����ɂ��Ă������̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B

��2�\�@�Ҏ[���������番�ޑւ����ꂽ�������@�@�@�@�@�@�P�ʁ@�_

|

���ދL�� |

�啪�� |

������ |

�j���_�� |

�Ҏ[�������� |

�}�ԍ� |

|

�{�X�W���� |

|||||

|

10-01 |

�o�c |

�d���� |

38 |

38 |

|

|

10-02 |

�o�c |

���� |

10 |

9 |

|

|

10-03 |

�o�c |

�x�X����c |

25 |

12 |

|

|

10-04 |

�o�c |

�v�^ |

70 |

69 |

|

|

10-05 |

�o�c |

�x�z�l�ȏ��M�O1 |

33 |

1 |

42 |

|

11-01 |

���Z |

�l�ۏ� |

26 |

23 |

|

|

11-02 |

���Z |

������ |

88 |

63 |

|

|

11-03 |

���Z |

�č� |

35 |

35 |

|

|

12-01 |

������ |

����f |

77 |

73 |

|

|

12-02 |

������ |

�w�� |

18 |

18 |

|

|

12-04 |

������ |

�����ɊW�lj� |

44 |

1 |

39 |

|

12-07 |

������ |

���{��s |

48 |

1 |

7 |

|

13-01 |

�ʒB |

�ʒB |

84 |

84 |

|

|

13-02 |

�ʒB |

�ʕ� |

12 |

1 |

12 |

|

13-03 |

�ʒB |

�ʕO |

20 |

20 |

|

|

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

64 |

11 |

45,54-61,64-65 |

|

13-05 |

�ʒB |

���K |

21 |

19 |

|

|

14-01 |

���� |

�o�L |

52 |

7 |

1-4,12,13,47 |

|

14-08 |

���� |

���g���� |

27 |

24 |

|

|

14-12 |

���� |

���̑� |

30 |

2 |

29,30 |

|

15-02 |

�ב� |

�ב�1 |

210 |

6 |

4,18,49-52 |

|

15-08 |

�ב� |

�ב֕��W2 |

57 |

5 |

9,11,36,51,52 |

|

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

10 |

10 |

|

|

15-10 |

�ב� |

�ב֎��� |

32 |

1 |

32 |

|

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

38 |

15 |

5,12-23,31,37 |

|

16-12 |

�{�X�e�� |

�Ɩ����ق� |

49 |

1 |

38 |

|

|

���v |

|

2722 |

549 |

|

|

�x�X�W���� |

|||||

|

21-01 |

�x�X1 |

�ϓ� |

62 |

1 |

82 |

|

21-09 |

���ی��ϋ�s |

���ی��ϋ�s |

11 |

2 |

1,2 |

|

25-01 |

�x�X2 |

�~��G1 |

101 |

2 |

36,39 |

|

25-02 |

�x�X2 |

�~��G2 |

44 |

2 |

7,15 |

|

25-03 |

�x�X2 |

�~��G3 |

33 |

1 |

32 |

|

|

���v |

|

2295 |

8 |

|

|

�ΊO�����E�ΊO����W���� |

|||||

|

30-04 |

�Β����؊� |

�V�؊� |

33 |

3 |

12,24,25 |

|

30-05 |

�Β����؊� |

���{�؊� |

23 |

2 |

22,23 |

|

30-06 |

�Β����؊� |

�����ʎ؊� |

78 |

2 |

7,28 |

|

30-08 |

�Β����؊� |

���؊� |

84 |

3 |

7,8,9 |

|

30-09 |

�Β����؊� |

�؊��G |

50 |

13 |

27,28,31-38,48-50 |

|

30-12 |

�Β����؊� |

�l�A�S�� |

11 |

2 |

3,11 |

|

31-05 |

�ΊO���� |

���������� |

43 |

1 |

43 |

|

33-01 |

�x�X2 |

���Z�@�� |

104 |

1 |

90 |

|

|

���v |

|

977 |

27 |

|

|

�����W���� |

|||||

|

40-01 |

�������� |

�s�� |

26 |

26 |

|

|

40-02 |

�������� |

��������1 |

22 |

21 |

|

|

40-04 |

�������� |

������ |

20 |

20 |

|

|

40-05 |

�������� |

���������� |

17 |

17 |

|

|

40-06 |

�������� |

���������� |

5 |

5 |

|

|

40-07 |

�������� |

���� |

4 |

4 |

|

|

40-08 |

�������� |

�u���L�^ |

14 |

5 |

1-4,14 |

|

40-09 |

�������� |

������� |

5 |

3 |

3,4,5 |

|

41-01 |

�������� |

�ݎ���1 |

69 |

69 |

|

|

41-02 |

�������� |

�ݎ���2 |

66 |

60 |

|

|

41-03 |

�������� |

�ݎ���3 |

53 |

29 |

1,2,13-15,1-20,22,31-60 |

|

42-01 |

������ |

�������� |

28 |

12 |

17-28 |

|

42-02 |

������ |

�ɓ��a�Y���� |

66 |

66 |

|

|

|

���v |

|

1152 |

337 |

|

�Q�D�Ҏ[�����P

�@�Ҏ[�����̂P�`�S�́A���̓��e�ƌ`�Ԃ���|����ɂQ�`�S��ʂ̕��ނƂ��Ă��邪�A�P�ɂ��Ċ�{�I�ɂ͔��Ɏ��[���ꂽ�����ɏ]���Ĕz��Ă���B����́A���l�Ȏ������K�������������Ăĕ���ł���킯�ł͂Ȃ��B

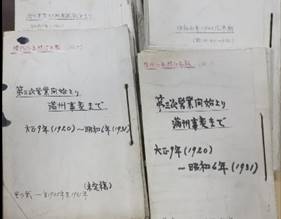

�@���̕Ҏ[�����P�̖`���ɂ���̂́A�u���l������s�N��v�Ƃ����\�肪�t����Ă���11���̒Ԃ�ł���B

�@���̔N��́A�吳9�N���珺�a21�N�܂ł��u��O���c�ƊJ�n���疞�B���ς܂Łv2���A�u���B���ς��哌���푈�܂Łv3�����A�u�哌���푈����I��܂Łv3�����A���a21�N����A�����A21�N4���ȍ~�e1���ō\������Ă���B�吳9�N���珑���N������Ă���̂́A�w���l������s�j�x(���s�j)���吳9�N�Ɋ��s����Ă���A�㑱�̋�s�j�Ҏ[���Ƃ��A���̌�̎�����Ώێ����ɑz�肵�Ă�������ł��낤�B�����āA�֓���k�Ђɂ�鎑���̑r���Ȃǂ̂��߂ɁA���s�j�̎���ɂ����̂ڂ邱�Ƃ�����������Ƃ��A���̂悤�ȋL�^�Ґ��ɉe���������̂ƍl������B

�@�N��ƕ\�肳��Ă��邪�A����͖��N���N�쐬����Ă������̂ł͂Ȃ��A�Ҏ[���Ƃ̈�Ƃ��Č�ɂȂ��ċL�����W�߂����̂ł��낤�Ɛ��������B���̓_�́A�����Ҏ[�����P��86~91�́u���l������s�̋L�^�v6�������|�|�g���v�p�̍쐬�ƂȂ�ƋL�^����Ă���|�|�������ɂ܂ł����̂ڂ����L�������^����Ă���Ƃ͂����A�吳9�N�ȍ~�͂قړ���̓��e�ł܂Ƃ߂��Ă��邱�Ƃɂ��Ή����Ă���B���������w���l������s�S�j�x���ҔN�̂̋L�q�A�܂�N���ƂɎ��Ɗ��⎖�Ɠ��e�̕ω����L�q����X�^�C�����Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ����ʂ���l�����ł������B�g���쐬�́u�L�^�v�ƔN��Ƃ̊W�́A�����炭�u�L�^�v����b�ɐV�����쐬���ꂽ�̂��N��ł������ƍl������B�w�O�H�Ў��x�Ȃǂō̗p����Ă�����j�Ҏ[�̌`���Ƃ����Ε�����₷����������Ȃ��B

�@�L�q���e�́A���Ɗ����Ɋւ���v�������ȒP�ȋL���Ƃ��Ă܂Ƃ߂����̂ŁA�吳9�N�̖`�������̋L����E�L����ƁA���̂悤�Ȃ��̂��Ȃ��ł���B���Ȃ킿�A

�@�����B�o�ϊE���������āA������ؗp����������A�����Ă̓��m�������藘���ύX�A

�@���C���h�ב֕ύX�A���c�ƔN���̉����A���T�C�S���o�����J�X�A���Ύx�V�؊��c�ɉ���

�@�����E�̑�ϓ��A�����Z���Q�A�����\�l��s�̐����Ɖ��l���M��s�̐V�݁E�E�E�E

�Ƒ����B�ŏI�̏��a21�N4���ɂ́A�u�������g�̌o�߁v�Ƒ肷��L����67�łɂ킽���Ă܂Ƃ߂��Ă��邪�A���������傫�ȋL���̂܂Ƃ܂��ʂɂ���ƁA��ʓI�ɂ͂��ꂼ�ꐔ�s����10�s�قǂ̋L��������A�ڍׂȔN�\�Ƃ������i�̂��̂ł������B

�@�L���̕��ʂ͐펞�o�ϊ��ɂ����đ������Ă���A�吳9�N�͌o�ϓI�ɍ������ł��������Ƃ�������70�ł��Ă��邪�A����ȍ~���a10�N�܂ł�30�`40�ŁA���a11�N����16�N�܂ł�60�łقǂł������̂ɑ��āA17�N293�ŁA18�N371�ŁA19�N211�łƂ����悤�Ɍ��݂𑝂��Ă����B���ꂼ�ꔼ�����Ƃɖڎ����t����Ă��邪�A����͕Ŕԍ��̕t�����Ȃǂ��画�f����ƁA��������Ҏ[���ꂽ�N��Ɍォ��ڎ����쐬���đ}���������̂̂悤�ł���B

�@�Ҏ[�����P�Ɋ܂܂�鎑���̂����Ҏ[�����쐬�����Ɛ��肳��鎑���ɂ́A���̂ق��A�����ԍ�73�`80�́u�����сv�u���x�y���Z�сv�u�Ɩ��сv�u���Q�сv������B����������������A���e�I�ɂ͓���ƍl�����邪�A�������ݓ��̈ٓ����ڍׂɌ�������]�T���Ȃ��̂ŁA����Ƃ��}�C�N�������Ă���B���̎����͎��Ɗ������敪���āA�\��̂悤�ȕ��ނɏ]���Ď�v�Ȏ������܂Ƃ߂����̂ł���A�u�����сv�ł͗�؏��X�Ƃ̎���o�߂Ȃǂ��L�q�����B�u���Q�сv�́A��s���W���������j(�s�ˎ��̋L�^)�ł���A1918�N�ɃJ���J�b�^�x�X�ŋN�����s�Ǒݏo�����Ȃǂ̎���Ɋւ��鎖�������łȂ��A�s���̈����N�������s���Ȃǂ̋L�^���܂Ƃ߂��Ă���B�܂��A�����ԍ�264�`270�́u������ꗗ�v�Ȃǂ̎��������l�ɕҎ[�ߒ��̍�Ɛ��ʂƂ݂���B

�@���������I�Ȏ����Ƃ͕ʂɁA���������܂߂��j�����Ҏ[�����P�ɂ͊܂܂�Ă���B���Ƃ��Ύ����ԍ�17�u���يW�v�͖���40�N��ɐ�����s�������ݎx�X�����ق���Ăǂ̂悤�Ȏ�����s���Ă��邩���������ʂł���B�O��̊֘A���������܂�Ȃ��̂Ŋm��I�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����A���̎����ɂ���Ĉ�̎x�X����̉�\������Ƒ�3�\�̂悤�ɂȂ�B��x�X�̎���ʂƂ��Ă��ꂪ�ǂ̂悤�ȈӖ������̂��́A�����̎�����p�����{�i�I�ȕ��͂ɂ���Ė��炩�ɂȂ邱�Ƃ����҂ł���B�Ȃ��A���̒Ԃ�ɂ͏��a���̒����ł��邪�A��C�x�X�ɂ�颓��n�����s�x�X�m���كj�A�e�v�Ƒ肷�钲���������Ԃ荞�܂�Ă���B

�@�@��3�\�@���ٌo�R�x�ߐl�Ƃ̎���z

|

�ݕt���̕� |

���x�X���ٌo�R |

���x�X���s���ٌo�R |

���v |

|

|

|

|||

|

|

�� |

�� |

�� |

�� |

�� |

�� |

|

||

|

����40�N��� |

798,500 |

0 |

800,289 |

50,260 |

1,598,789 |

50,260 |

|||

|

����40�N���� |

1,653,007 |

0 |

993,800 |

49,780 |

2,646,807 |

49,780 |

|||

|

�@�N�v |

2,451,507 |

0 |

1,794,089 |

100,040 |

4,245,596 |

100,040 |

|||

|

����41�N��� |

1,095,940 |

10,000 |

744,297 |

183,620 |

1,840,237 |

193,620 |

|||

|

����41�N���� |

1,465,440 |

226,000 |

857,050 |

266,770 |

2,322,490 |

492,770 |

|||

|

�@�N�v |

2,561,380 |

236,000 |

1,601,347 |

450,390 |

4,162,727 |

686,390 |

|||

|

����42�N��� |

1,378,415 |

247,000 |

842,500 |

239,590 |

2,220,915 |

486,590 |

|||

|

����42�N���� |

1,583,915 |

257,000 |

853,000 |

215,000 |

2,436,915 |

472,000 |

|||

|

�@�N�v |

2,962,330 |

504,000 |

1,695,500 |

454,590 |

4,657,830 |

958,590 |

|||

|

�������̕� |

���x�X���ٌo�R |

���x�X���s���ٌo�R |

���v |

||||||

|

|

�d�M�� |

������` |

���v |

�d�M�� |

������` |

���v |

�d�M�� |

������` |

���v |

|

����40�N��� |

456,622 |

1,009,635 |

1,466,258 |

274,323 |

692,874 |

967,197 |

730,945 |

1,702,509 |

2,433,454 |

|

����40�N���� |

127,090 |

858,056 |

985,146 |

10,100 |

2,009,335 |

2,019,435 |

137,190 |

2,867,391 |

3,004,581 |

|

�@�N�v |

583,713 |

1,867,691 |

2,451,404 |

284,423 |

2,702,208 |

2,986,631 |

868,136 |

4,569,900 |

5,438,035 |

|

����41�N��� |

0 |

668,681 |

668,681 |

0 |

725,826 |

725,826 |

0 |

1,394,508 |

1,394,508 |

|

����41�N���� |

18,832 |

410,207 |

429,040 |

28,302 |

634,098 |

662,400 |

47,134 |

1,044,305 |

1,091,439 |

|

�@�N�v |

18,832 |

1,078,888 |

1,097,721 |

28,302 |

1,359,924 |

1,388,226 |

47,134 |

2,438,813 |

2,485,947 |

|

����42�N��� |

0 |

149,251 |

149,251 |

0 |

367,982 |

367,982 |

0 |

517,233 |

517,233 |

|

����42�N���� |

0 |

119,701 |

119,701 |

0 |

881,291 |

881,291 |

0 |

1,000,992 |

1,000,992 |

|

�@�N�v |

0 |

268,952 |

268,952 |

0 |

1,249,273 |

1,249,273 |

0 |

1,518,225 |

1,518,225 |

�@

�@

�@���̎����ɑ��������ԍ�18�`22�͓��I�푈���ɖ��B�Ȃǂ̐���Ŕ��s���ꂽ�R�[�Ɋ֘A���鎑���̂悤�ł���B���̂���19�u�R�[�����j�փV�e�X�w�P�B�ʒ����v�́A���̌R�[�̐����Ɋւ��A�펞������ɂ����Ă̑Ώ����j�����Ԃ��Ă���B���̂Ȃ��ɁA����38�N12��16���́u�閧���߁v�Ȃǂ��܂܂�Ă���B����́A���I���̐��{�̑Ζ��B����ɊW���āA������s�������A�������Ŗ��B�����X�K����c�肵�Đ��{�̔F��Ɠ����ɁA�O���E�呠����b���炻�̎��s�̏����E�����̐S�����ߒB���ꂽ���ƂɊ֘A���閽�߂ł������B�w���l������s�S�j�x��3��(107-108��)�ɂ��ƁA���{�̎w���́A�u�@�����͖��B�n���ɂ�������Z�̒����@�ւƂ��Ďs����x�z���A���n���̗������J�����A�o�ςB�����A�����f�Ղ̔��W��}�邱�ƁA�A�ǂ��ČR�p��[�̌�p�҂Ƃ���ړI�������Ė��B�ňꗗ����`�s���A���ۂ̏�ɉ����Ċɋ}�����v���A�����ɌR�p��[�������������ƂƂ��ɁA�����ꗗ����`�n���̌��݂Ƃ��邱�Ƃ������邱�ƁA�B���B�ɂ�����Ɩ��̊�b���m���Ȃ炵�߂邽�߁A����ɗv���鎑�{���z����肵�A���A���ʐϗ�����݂��邱�ƁA�C���B�ɂ�����킪���l���̑���Ǝ҂ɂ��Ċm�����M�p����҂ɑ��āA���ڊԐڂɂȂ�ׂ��ᗘ�̎�����Z�ʂ��邱�Ɓv�Ȃǂ���e�Ƃ�����̂ł������ƋL����Ă���B�������A����ɉ����ē����A�O����b�j���Y�Ƒ呠��b�]�I�r���̘A���Łu�閧���߁v���łł��邱�Ƃ͂ӂ���Ă��Ȃ��B����Ɋ֘A����閧���߂̓��e�́A�{�����ɂ��ƁA���̂悤�Ȃ��̂ł������B

�u��A���B�e�n�j���P�������e��m�d�ő����������{�����m�ۊǏo�[��������N���R�g�����X�x�V

�@��A������j���B�m�ݕ������ꐮ���X���J�אM�p�s�m���i������m�}���w�n�n����E�E�E���n�Q���V��������N�n��矃V�V�j�テ���j���{��~��݃���b�g�V�e�����m���s�����X���j�������s�n�����j�g����V�e�P�Ǝ�N�n�����g�����V�e���B�����ǐݗ��m�o�`���i���w�V�E�E�E�v

�@�d�Ŏ��[�Ȃǂ̌����Ɩ��������邱�Ƃ���{�~�𗬒ʂ���邱�Ƃ��v�悵�Ă���ȂǁA���{���{�̑Ζ��B������_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B

�@�����ԍ�33�u�����\�ܔN�Β��N�����{�ݕt���Ɋւ��鏑�ށv�́A�Ԃ��t�@�C���P�[�X�Ɏ��߂�ꂽ���̂ł��邪�A�����ɂ͉E�̂悤�Ȍ_�������߂��Ă���B�������A���̑ݕt�̌o�܂ɂ��Ă͂܂т炩�ł͂Ȃ��A�w���l������s�S�j�x��2��(p.40-41)�ɂ��ƁA����15�N12���Ɂu��������呠�ȂɎ���17���~�̗a������o�ŁA��������12��500�~�ɐؑւ��A�N8%���t�A2�J�N���u�E10�J�N���ԍς̖ŁA���N���{�֑ݕt�����v�ƋL�ڂ���Ă��邪�A�u���������������Ȃ鎖�R�ł���������������́A��������l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��v���̂ŁA�u������킪���{���璩�N���{�֗Z�ʂ��ꂽ���̂ŁA�����͒P�ɂ��̎戵�𖽂���ꂽ�����ɉ߂��Ȃ����̂Ǝv����B�����A����͐��������{�̓����őݕt�����戵�������ƁA���Ȃ킿�A�����Z���̚���Ƃ����Ƃ���ɈӋ`������v�ƕ]������Ă�����̂ł���B���̌_�����{�ł��邱�Ƃ́A����Ȃǂ���Ŏc�邱�Ƃ���ԈႢ�Ȃ����������A�Ȃ����̌_�������c���Ă���̂��ȂǁA�O��̎�����܂߂ĕs���̓_�������B

�@�����ԍ�33�u�����\�ܔN�Β��N�����{�ݕt���Ɋւ��鏑�ށv�́A�Ԃ��t�@�C���P�[�X�Ɏ��߂�ꂽ���̂ł��邪�A�����ɂ͉E�̂悤�Ȍ_�������߂��Ă���B�������A���̑ݕt�̌o�܂ɂ��Ă͂܂т炩�ł͂Ȃ��A�w���l������s�S�j�x��2��(p.40-41)�ɂ��ƁA����15�N12���Ɂu��������呠�ȂɎ���17���~�̗a������o�ŁA��������12��500�~�ɐؑւ��A�N8%���t�A2�J�N���u�E10�J�N���ԍς̖ŁA���N���{�֑ݕt�����v�ƋL�ڂ���Ă��邪�A�u���������������Ȃ鎖�R�ł���������������́A��������l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��v���̂ŁA�u������킪���{���璩�N���{�֗Z�ʂ��ꂽ���̂ŁA�����͒P�ɂ��̎戵�𖽂���ꂽ�����ɉ߂��Ȃ����̂Ǝv����B�����A����͐��������{�̓����őݕt�����戵�������ƁA���Ȃ킿�A�����Z���̚���Ƃ����Ƃ���ɈӋ`������v�ƕ]������Ă�����̂ł���B���̌_�����{�ł��邱�Ƃ́A����Ȃǂ���Ŏc�邱�Ƃ���ԈႢ�Ȃ����������A�Ȃ����̌_�������c���Ă���̂��ȂǁA�O��̎�����܂߂ĕs���̓_�������B

�@�����ԍ�50�̏�\�͋L�ڔN�����猩��Ƃ����Ƃ��Â������ɑ����邪�A����͐�����s�Ɋ֘A����呠������햯�̕����ŁA�����炭�͌������قȂǂ��畡�ʂ������̂ƍl������B

�@���j���Ƃ��ċM�d�Ȃ��̂Ƃ��ẮA�����ԍ�59�`68�u�ɔ�d�M�v�̒Ԃ�A�����ԍ�104�`113�u���Ö�g���@�ʐM���ʕ�v�Ȃǂ�����B�O�҂͓��戶�A���邢�͎x�z�l�Ȉ��d�M�Ǝ�v�x�X����d�M�̒Ԃ�ł���B�܂���҂͖��B�̎x�X�Ȃǂɍ������Ö�g��������ꂽ���̂ł��낤�B

�@�d�M�̋L�^�́A�{�X�W�����̂���10-05�ɕ��ނ���Ă���u�x�z�l�ȏ��M�O�v�ȂǂƂ��킹�ĎQ�Ƃ����ׂ������Ǝv���邪�A�Z���d���̒��ɂ��̎���̐��̎p���ʂ��Ă���B���Ƃ��Ώ��a6�N12�����{�A���l������s�͈ב֎s�ꂪ���{�̋��{�ʐ��̈ێ��ɋ^�O�����߂钆�ŁA�����J��̍���ɒ��ʂ��Ă����B�w���l������s�S�j�x�́A���̎����̗l�q�����̂悤�ɋL�q���Ă���(��3���A492��)�B

�E�E�E12���ɓ���A ���{�̋��{�ʈێ��ɂ͂��悢��^���̔O���[�܂�̂������j���[���[�N�x�X�́A����7�����Xfacility�]�͂�S���g�p���ĔN�z�ؓ��������ʁA�茳�����]�T��1200���h���ƂȂ�A��12���ɂ͋���������1125���h���̓��肪�\�肳�ꂽ�͂��Afacility�̑����\�z�Ƃ���200���h����������ł����B�Ƃ���ցA�Ԃ��Ȃ�����11����Γ��t�����E�ɍۂ��A�j���[���[�N�x�X�̎ؓ����c����2,250���h���ŁA���̂���1����{��������1,000���h���ł������B���A�������A������{�̋��{�ʐ��x�ɓ��h�𗈂����Ƃ��́A�O��̋��A�o�֎~�����ƈ���āA���n��s�͂�������s���x���C�����Z���̍ۂȂ̂ŁA�ؗp���̑啔���͊����ɉ������鋰����������B����āA���X�́A�Ջ@�����Ɍ��������s����悤������ �v�����A����Ȃ��N���Ϗo2000���~����肠������z�����E�E�E�E

�v�����A����Ȃ��N���Ϗo2000���~����肠������z�����E�E�E�E

�@������ΏƂ���ƁA���̋L�q�̌㔼�����́A12��11�����d�̃j���[���[�N�x�X����̋ɔ�d�M(�E�})���ʂ������̂ŁA����ɑ��ē���Ȃ���12���̓d�M�ŁA15�����l�o���̊֓��ۂƐ�ԃ}���ł��ꂼ1500���~(���v3000���~)���������邱�Ƃ��`����ꂽ�B��Ɉ��p����Ă���w���l������s�S�j�x�̋L�q��2000���~�ƂȂ��Ă��邪�A�����ł̓����̒ʒm�z��3000���~�ł��邱�Ƃ̈Ⴂ�����闝�R�͕�����Ȃ��B���邢�́A15���܂łɋ��z�̕ύX����������������Ȃ��B���̌����̒m�点�ɑ��Đ܂�Ԃ��j���[���[�N�x�X���琭��(���t�̍X�R)�Ƌ��{�ʐ��ɑ���V���t�̕��j�ɂ�����炸�A�K����������悤12�����d�Ŋm�F���͂����B�����łȂ���u�R�X�~���ʃ����X�v�Ƃ����킯�ł������B���̂��Ƃ肩�番����悤�ɁA���Ȃ��Ƃ��j���[���[�N���͋��A�o�ċ֎~�ɂȂ邩�ǂ����̊m��Ȃ��܂܁A����߂Č��������ʂ��̉��ɑΉ��𔗂��Ă����B�����҂̑��Â������������Ă������Ȉꖋ�ł��낤�B

�R�D�Ҏ[�����Q�|�S

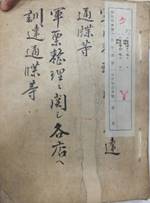

�@�Ҏ[�����̎�v�������Ȃ��u�Ҏ[�����P�v�͈ȏ�̂悤�Ȃ��܂��܂Ȏ������܂�ł���B����ɑ����A�Ҏ[�����Q�y�ѕҎ[�����R�́A��������_���̏��Ȃ����ނł���B�O�҂͕Ҏ[�������̒��ŁA�唻�̕����ɂ܂Ƃ߂ĕ�������A�^�C�g�����t���ꂽ����9�܂���Ȃ�B�`�Ԃ�����Ă��邱�Ƃɉ����āA���̂ЂƂ܂Ƃ܂�̎�������������������̊����Ɣ��f����邱�Ƃ���A�ʂ̒����ނɋ敪���邱�Ƃɂ������̂ł���B���̒��ɂ͊��s���Ȃǂ��܂܂�Ă��邪�A���������ۊǂ��Ă������ނȂǂ̈ꎟ�������܂܂�Ă���A���̂ق��������W�����Ɛ�������钲���̕��e�Ȃǂł���B

�@�܂��A�Ҏ[�����R�͓�����s�ւ̉��g�Ɋ֘A�����Q�̎����ł���B����͕ʂɂ܂Ƃ߂��Ă��铌����s�W�����Ƃ��āA���킹�ĕ��ނ��邱�Ƃ��l����ꂽ���A���⎑���ƕ��ނ���Ă�����̂́A�����̕ۊǐ����̉ߒ��Ő�����s�����ɕ��ꍞ���̂ł���̂ɑ��āA���̕Ҏ[�����R�ɂ܂Ƃ߂������́A���Ȃ��Ƃ������j�Ҏ[�̂��߂ɐV�䎁���Ҏ[���ŎQ�Ƃ����ƍl��������̂ł��邽�߁A�Ҏ[�����̒��Ɏc�����B

�@�Ō�̕Ҏ[�����S�́A�Ҏ[�ߒ��ŐV�䎁�����M�̎Q�Ǝ����Ƃ��Ď�肻�낦�����̂ƍl�����钲���ޓ��ł���B�]���Ă�����ꎟ�����ł͂Ȃ��A������s�ɂ����̂����łȂ��A���{��s��呠�ȁA�O���ȁA�O���̒������ԂȂǂ̂�������I�ɒ������s�������ʂ��A���ň���ɕt���Ĕz�z�������̂Ȃǂ����S���Ȃ��Ă���B���ꎩ�̂Ƃ��ċ��Z�j�̋M�d�Ȏ����Q�ł���Ɠ����ɁA�N�j�Ҏ[�ߒ��ŐV�䎁���ǂ̂悤�Ȏ������Q�Ƃ����̂���m�邱�Ƃ��ł�����̂ł���B

�@�ȏオ��11���̌��J�����ł���B����L���Ă��邱�Ƃ����A�����̎����������҂̕��͂̃��X������̂�҂��Ă���ɂ���B��������V���������ɖ����������Q�ł���B��l�ő����̌����҂����̎��������A�w�p�I�Ȑ��ʂ��グ�邱�Ƃ����҂��Ă���B

�@�Ō�ɁA����܂ł̎������ł��q�ׂ��悤�ɁA���^�ɂ��������ẮA�l�̃v���C�o�V�[�Ȃǂɔz�����ׂ��_�͔z�����A���j�I�Ȏ����Ƃ��Č��J������͈͂Ɍ��肵�āA�����ړI�̊w�p�����Ƃ��Č��J����Ƃ����������܂��邱�Ƃ��w�j�Ƃ��Ă����B����́A�M�d�Ȏ��������}�C�N���t�B���������Ƃ��Č��J���邱�Ƃ�F�߂Ă����������������҂ł��铌���O�H��s(���O�H����UFJ��s)�̋����v���ł�����B���̂悤�Ȋw�p�����ɂƂ��Ă��������̂Ȃ����������J���邽�߂ɂ́A���p���錤���҂̑������炷�ׂ����[�������邱�Ƃ��A�������͕Ў����Y���킯�ɂ͂����Ȃ��B���̂��Ƃɂ��ẮA�J��Ԃ����ӂ����N���A�܂��A�����������m�ȃ��[���Ɋ�Â��Ď��������p����邱�Ƃɂ���āA�����w�̎����̕ۑ��E���J���\�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�{�����̗��p�҂̊F����ɓ��ɂ��肢���āA���̕M�𝦂����Ƃɂ������B

2015�N9��9���L

�t�\ �Ҏ[���ۊǎj���̂����ʓI�Ɋe���ނɈړ����ꂽ�����̃��X�g

|

�j��ID |

���ދL�� |

�啪�� |

������ |

�ԍ� |

�\�� |

|

259 |

10-05 |

�o�c |

�x�z�l�ȏ��M�O3 |

42 |

����Ȕ��d�E���d�@���a19�N4���`���a19�N9�� |

|

713 |

12-04 |

������ |

�����ɊW�lj� |

39 |

�����W�@�G���� |

|

810 |

12-07 |

������ |

���{��s |

7 |

���{��s���ف@�l�\�O�@���a�\��N�x |

|

959 |

13-02 |

�ʒB |

�ʕ� |

12 |

�ʕ���� |

|

1024 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

45 |

���v�B�A���v�B�A���M�@��ꊪ�`��Z�� |

|

1032 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

54 |

�ʒB�����@�����O�\�Z�N�`�吳�\�O�N�@2�� |

|

1033 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

55 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1034 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

56 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1035 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

57 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1036 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

58 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1037 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

59 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1038 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

60 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1039 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

61 |

(��)�ʒB�T�� |

|

1042 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

64 |

���������M�A�����ʒ��@�吳��N�ꌎ�`�吳�O�N�\�� |

|

1043 |

13-04 |

�ʒB |

���ʒB |

65 |

���������M�A�����ʒ��@�吳���N�ꌎ�`�吳��N�\�� |

|

1065 |

14-01 |

���� |

�o�L |

1 |

�{�X�o�L���ދy���{ |

|

1066 |

14-01 |

���� |

�o�L |

2 |

�{�X�o�L���� |

|

1067 |

14-01 |

���� |

�o�L |

3 |

���l�{�X�o�L���� |

|

1068 |

14-01 |

���� |

�o�L |

4 |

���l���Ɠo�L���� |

|

1076 |

14-01 |

���� |

�o�L |

12 |

�����x�X�o�L���� |

|

1077 |

14-01 |

���� |

�o�L |

13 |

�����o�L���� |

|

1111 |

14-01 |

���� |

�o�L |

47 |

�o�L�듣�{�y���{ �J���x�X |

|

1467 |

14-12 |

���� |

���̑� |

29 |

���ϔC��ؖ����T(�ϔC��A�ؖ���y�������c�^�T)�@1�@�吳���N�ꌎ�`�吳�\�ܔN�O�� |

|

1468 |

14-12 |

���� |

���̑� |

30 |

���ϔC��ؖ����T(�ϔC��A�ؖ���y�������c�^�T)�@2�@�吳�\�ܔN�O���`���a���N�\�� |

|

1472 |

15-02 |

�ב� |

�ב�01 |

4 |

�ב֑�����o���ב֎Q�l���� |

|

1486 |

15-02 |

�ב� |

�ב�01 |

18 |

�����ב։� |

|

1517 |

15-02 |

�ב� |

�ב�01 |

49 |

�Ήp�Ĉב֑��꒠�@No�D1 |

|

1518 |

15-02 |

�ב� |

�ב�01 |

50 |

�Ήp�Ĉב֑��꒠�@No�D2 |

|

1519 |

15-02 |

�ב� |

�ב�01 |

51 |

�Ήp�Ĉב֑��꒠�@No�D3 |

|

1520 |

15-02 |

�ב� |

�ב�01 |

52 |

�Ήp�Ĉב֑��꒠�@No�D4 |

|

1929 |

15-08 |

�ב� |

�ב֕��W2 |

9 |

����Ȉב։ہE�����ہA�{�X�A�����A��A�e�X�ԁ@�d�v���M�@�{�X�x�z�l�ȁ@���a�Z�N�Z���`�\�� |

|

1931 |

15-08 |

�ב� |

�ב֕��W2 |

11 |

����Ȉב։ۏd�v���� |

|

1956 |

15-08 |

�ב� |

�ב֕��W2 |

36 |

����Ȉב֕����M�@���a�\�Z�N�`�\�� |

|

1971 |

15-08 |

�ב� |

�ב֕��W2 |

51 |

����Ȉב֕����M�@���a�\���N�ꌎ�`�\�� |

|

1972 |

15-08 |

�ב� |

�ב֕��W2 |

52 |

����Ȉב֕����M�@���a�\���N�Z���`�\�� |

|

1978 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

1 |

����ȒʒB�@�{�X�x�z�l�ȁ@�吳�\��`�\�l�N |

|

1979 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

2 |

�ב։ۖ{�X�x�z�l��(��)�@���a�܁`��N |

|

1980 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

3 |

�ב։ۖ{�X�x�z�l��(��)�@���a�\�`�\��N |

|

1981 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

4 |

�ב։ۑ��O�{�X�x�z�l��(�O)�@���a��`�\��N |

|

1982 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

5 |

�{�X�x�z�l���ב։ۑ����ٗv����(�l)�@���a�\�O�N |

|

1983 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

6 |

�ב։ۑ����{�X�ٗv����(��)�@���a�\�ܔN |

|

1984 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

7 |

�{�X�ٗv����(�Z)�@���a�\�l�N |

|

1985 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

8 |

�{�X�ב֊W���ށ@���a���`�\��N |

|

1986 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

9 |

�{�X�݊O�����y������(���m��)�@���a�\�O�N�x�y�\�l�N�x�㔼�� |

|

1987 |

15-09 |

�ב� |

�ב֕��W3 |

10 |

���ێ��x����(���a�\��N��) |

|

2019 |

15-10 |

�ב� |

�ב֎��� |

32 |

�{�M�ΊC�O�ב֔��������ꗗ�\ |

|

2199 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

5 |

���l������s�v�Z�K�� |

|

2206 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

12 |

���v�K�W���ށ@���a�\�O�N�`���a�\�ܔN |

|

2207 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

13 |

���a�\�O�N�\�ꌎ�J�ÐR�c��j���P���v�Z�K������ċy�S������{�s�葱���ăj�X�����n�e�X�ӌ�����Ėژ^ |

|

2208 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

14 |

�v�Z�K������j�փX�������ԍ��@��� |

|

2209 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

15 |

�v�Z�K������j�փX�������ԍ��@��O�� |

|

2210 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

16 |

�v�Z�K������j�փX�������ԍ��@��l�� |

|

2211 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

17 |

�v�Z�K������W�����A�v�Z�K��������ăj�X�����n�e�X�ӌ��� |

|

2212 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

18 |

�v�Z�K������j�փX�������A�`�[�y�W�v�[�l���W |

|

2213 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

19 |

�v�Z�K������j�փX�������@�v�Z��C��c�A�����ĐR�c��W |

|

2214 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

20 |

�v�Z�K������j�փX�������@�v�Z�K��W |

|

2215 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

21 |

�v�Z�K������j�փX�������@�K������m�o�ߑ��� |

|

2216 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

22 |

�v�Z�K������j�փX�������@�v�Z�K��{�s�葱�W |

|

2217 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

23 |

�v�Z�K������j�փX�������@�O�ݗa���������@ |

|

2225 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

31 |

����Ȉב֕��A�O�����A�v�Z�����M�@���a�\��N�����`�\�l�N�\�� |

|

2231 |

16-03 |

�{�X�e�� |

�v�Z��1 |

37 |

�ב֕��A�O�����A�������A�v�Z�����M���a17�N1��18�N8�� |

|

2575 |

16-12 |

�{�X�e�� |

�Ɩ����ق� |

38 |

���@�֍݊O��ЊW�@�ߏW�@���s�@�߂̕��@���a�O�\��N�Z������ |

|

3433 |

21-01 |

�x�X |

�ϓ� |

82 |

�R��E�ϓ֎M(�d�M�̂�) |

|

3637 |

21-09 |

���ی��ϋ�s |

���ی��ϋ�s |

1 |

���ی��ϋ�s�@(��) |

|

3638 |

21-09 |

���ی��ϋ�s |

���ی��ϋ�s |

2 |

���ی��ϋ�s�@(��) |

|

4287 |

25-01 |

�x�X2 |

�~��G01 |

36 |

���^ |

|

4320 |

25-01 |

�x�X2 |

�~��G01 |

69 |

(26)�@�~�����J |

|

4359 |

25-02 |

�x�X2 |

�~��G02 |

7 |

���ԁ@���a�\�O�N�\�`���a�\��N���� |

|

4367 |

25-02 |

�x�X2 |

�~��G02 |

15 |

�x�ߊC�։��v�j |

|

4428 |

25-03 |

�x�X2 |

�~��G03 |

32 |

���ʉ~�̈Ӌ`�Ƒ��̔��W�@�呠�ȊO���Ljɓ��ė��� |

|

5142 |

30-04 |

2.�Β����؊� |

�V�؊� |

12 |

�x�ߐ��{�ΐV�؊��c�@�O�疜���O�y���O�����؊��W���� |

|

5154 |

30-04 |

2.�Β����؊� |

�V�؊� |

24 |

�V�؊��c��(��)�@�� |

|

5155 |

30-04 |

2.�Β����؊� |

�V�؊� |

25 |

�x�ߐ��{�ΐV�؊��c�@����Z�S�ݕ��؊��j�փX�������d�M���� |

|

5183 |

30-05 |

2.�Β����؊� |

���{�؊� |

22 |

�X�B�����V�� |

|

5184 |

30-05 |

2.�Β����؊� |

���{�؊� |

23 |

�X�B������(�d�v) |

|

5194 |

30-06 |

2.�Β����؊� |

�����ʎ؊� |

7 |

�����ʌ��i�i�L��@���a��A�O�N�x�� |

|

5215 |

30-06 |

2.�Β����؊� |

�����ʎ؊� |

28 |

�����ʌ��i�@�� |

|

5286 |

30-08 |

2.�Β����؊� |

���؊� |

7 |

���x�ߐU��������Ё@(��) |

|

5287 |

30-08 |

2.�Β����؊� |

���؊� |

8 |

���x�ߐU��������Ё@(��) |

|

5288 |

30-08 |

2.�Β����؊� |

���؊� |

9 |

���x�ߐU��������Ё@(���a12�`17�N) |

|

5390 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

27 |

���l������s�Ύx�؊����ו\(����39�N�`���a2�N) |

|

5391 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

28 |

1912�`1913�N�@�Z���؊��c���ɉ��v�؊��W�A�ϓց|���_�E�k�������d�M��(�����������敐����������) |

|

5394 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

31 |

�Ύx�؊��W(No�D1)�@�t�@�C�� |

|

5395 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

32 |

�Ύx�؊��W(No�D2)�@�t�@�C�� |

|

5396 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

33 |

�l�A�S���؊��y���̑� |

|

5397 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

34 |

�吳6�N8�����@�Ύx���͊T���A���{��s�Վ������ψ��� |

|

5398 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

35 |

�{�M�Ύx�؊����j(����e) |

|

5399 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

36 |

�V�؊��c�����ɊW����x�ߏ��؊������� |

|

5400 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

37 |

�x�ߐ��{�ܕ������ݑP��؊��gThe Chinese Government 5%

Reorganization Gold Loan of 1913�h�W���ވꎮ(�吳2�N5��1��) |

|

5401 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

38 |

�����ܕ�������W�j�t(���Z��N)�A�ƈ��A����A�y��s�g�������{��菑 |

|

5411 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

48 |

�吳�\�O�N�@�Z�������t�p�݁E�ĉ���W�^�� |

|

5412 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

49 |

�k�Ћ~�ϊO�@(��) |

|

5413 |

30-09 |

2.�Β����؊� |

�؊��G |

50 |

�k�Ћ~�ϊO�@(��) |

|

5458 |

30-12 |

2.�Β����؊� |

�l�A�S�� |

8 |

�l�A�W�@����ȗ��M |

|

5461 |

30-12 |

2.�Β����؊� |

�l�A�S�� |

11 |

�l�A�S�����؏� |

|

5637 |

31-05 |

�ΊO���� |

���������� |

43 |

�x�ߓ��ꗗ�\ |

|

5727 |

33-01 |

�ΊO���� |

���Ďx�X1 |

90 |

���Ƌ���(�������L�쎟�������n) |

|

6095 |

40-08 |

�������� |

�u���L�^ |

1 |

�u���L�^�@(��4)�@���a�\�ܔN�O���`�\�� |

|

6096 |

40-08 |

�������� |

�u���L�^ |

2 |

�u���L�^�@�ꍆ�`�Z�\���@���a�\�Z�N�ꌎ�`�܌� |

|

6097 |

40-08 |

�������� |

�u���L�^ |

3 |

�u���L�^�@�Z�\�ꍆ�`�S��\���@���a�\�Z�N�܌��`�\�� |

|

6098 |

40-08 |

�������� |

�u���L�^ |

4 |

�u���L�^ �S��\�ꍆ�`�S�l�\�܍��@���a�\�Z�N�\���`�\�� |

|

6108 |

40-08 |

�������� |

�u���L�^ |

14 |

�u���L�^�@���a��\�N�x�@�O�O�܍��`�O��㍆ |